近年の音楽の楽しみ方は、音楽配信サービス、Youtubeなど人それぞれ。それにともなって音楽産業も変化し、かつてのようにレコード会社が莫大なお金をかけてCDをつくり、テレビやラジオで宣伝して売上枚数を競うという時代が終わりつつあるとも言われています。

ポピュラーカルチャー学部音楽コースでは、これからの音楽のあり方を考えることを学びの特長としています。今回は授業の一環で学生が企画した、生演奏のBGMを届けるイベントについてご紹介します。

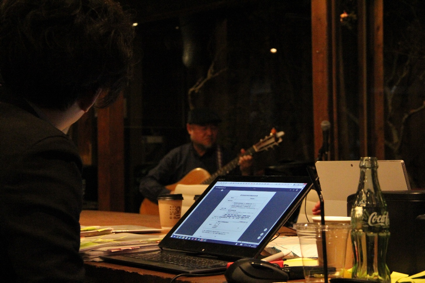

音楽コース 3年次の授業「音楽と、次のビジネス」(担当教員:永田純)では、BGMのあり方や音楽療法など、音楽そのものの可能性について考え、世の中で役立てていく方法を探っています。昨年度後期授業の中で生まれたイベント「音を空間に置く -Experiment of “reacting BGM”-」も、「日常の空間の中にアーティストがつくり出す音がある場づくり」をテーマに実施されました。場所はキャンパスを離れて、京都市内にあるクリエイター向けコワーキング施設「MTRL KYOTO(マテリアル京都)」。当日はミーティングや作品制作などそれぞれの目的で過ごすお客さんに向けて、その場の雰囲気に合わせて3組のアーティストが生演奏でBGMを提供しました。

授業に参加した音楽コース石坂さん、田淵さん、村上さん、高田さんは、「今回の企画は誰かが指示をして決めたわけではなく、それぞれが自分自身で考えて動いた結果、生まれたものなんです。」と口々に言います。企画も「考えた人」はおらず、たくさん出たアイデアの良いところを取り入れて自然に決まり、参加アーティストの選定や出演交渉も担当に分けて実施したとのこと。訪れたお客さんは、いつもと違う様子に最初は戸惑いながらも、次第に仕事に集中していく様子が見て取れたようです。「より自然な形で生演奏の音楽を届けられる場を工夫してつくっていきたい」と、早くも京都市内の古着屋やカフェなどを想定して、次の計画を立てています。

出演したSlack-Key MARTYさんからも、「普段のライブではお客さんに聴かせるための演奏をしているが、今回はBGMということで、空間に向けて音を響かせる感じが奏者としても新鮮で気持ちが良かった」という感想が聞かれました。

また、当日はちょっとしたサプライズが。福祉施設で障がいのあるこどもたちと演奏をするなど、トランペット奏者として全国をまわり活動する卒業生が飛入りで参加。「音楽」をめぐり、さまざまな出会いと発見がある夕べになりました。

ポピュラーカルチャー学部音楽コースでは、「つくる、とどける、考える」を軸に学べる環境を用意しています。音楽をつくること以外にも、音楽を社会に役立てていくことを考え、実践していきたい方もお待ちしています!

協力:MTRL KYOTO